歌登町営軌道の旧線その4・炭鉱の沢へ

- 2009/04/08

- 2019/10/17

三線の沢を下る

- 本文画像に関する注意事項を表示

- 写真+アルファベット(写真A、写真B…)

- 倍率は、PCで表示した場合を基準としています。PC以外のデバイスでは縮小され、記述の倍率と異なります。

- 写真+アルファベット(写真A、写真B…)

写真ト。峠を下り、旧線跡は直線主体になる(20%に縮小)。

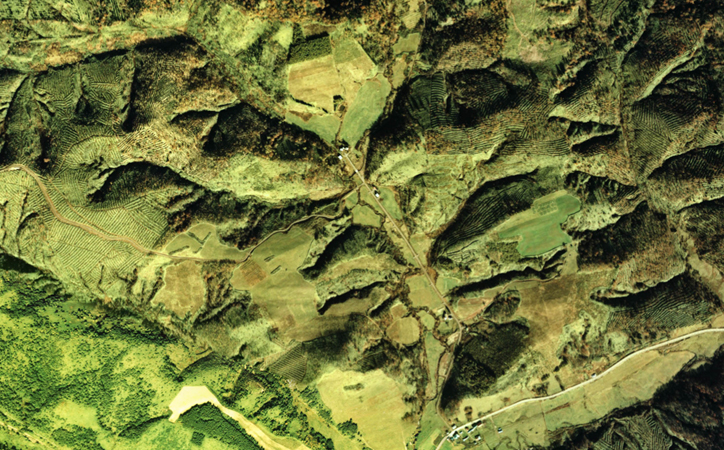

写真チ。炭鉱の沢に沿って進む軌道跡。

写真リ。道路から離れ、対岸へ渡る軌道跡。

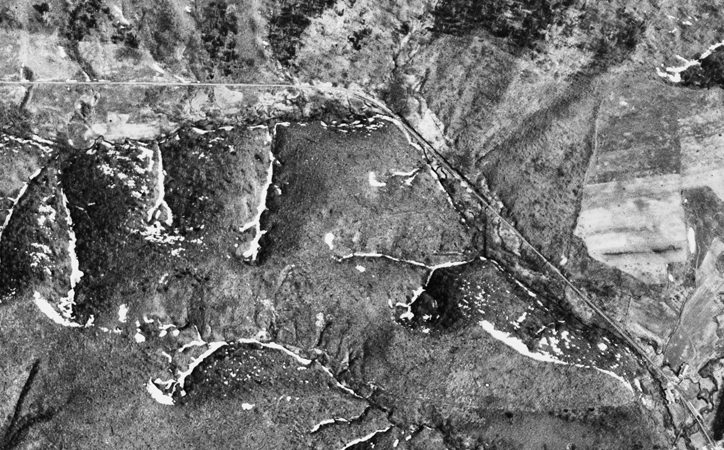

写真D・1977年の9月25日~10月20日撮影。写真ト~写真ヌの約30年後。旧線跡の一部は道路に転用されたようだ。国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」より引用。解像度 400dpi の写真をトリミング・合成・縮小。元画像の縮尺は1万5千分1。

写真ル。旧線は、毛登別の集落中心部=画面の下を経由しなかった(20%に縮小)。

現在は廃校の学校に近い、枝幸音威子府線と本幌別上毛登別線の交点付近が、旧線と新線の合流点ではないかという筆者の予想に対し、実際の合流点は 850m ほど歌登寄りです。

『鉄道廃線跡を歩く2』(宮脇俊三編著、JTB、1996年)は188ページで、1947年のルート変更を「小頓別~吉田の峠越えをトンネル(約0.4km)で短絡

」と書いています。「吉田」停留所は小頓別-毛登別間にありました。翌年発行の『鉄道廃線跡を歩く3』223ページ掲載の路線図には、小頓別-吉田間に旧線を描いています。

筆者の予想や本の記述は、誤りだったようです。

沢沿いに軌道を敷設する方が、容易に建設できたのでしょう。ただ、毛登別の交通の要衝を通らぬルートとは思いませんでした。

新線開通後、毛登別停留所は「交通の要衝」そばへ移転しました。

- 写真ト・チ・リ・ヌ・ルについて

- この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、米軍撮影の空中写真を複製したものである(承認番号 平20業複、第1078号)。

- ※承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合は、国土地理院長の承認が必要です。

毛登別と炭鉱

炭鉱の沢とも呼ばれた三線の沢には、炭鉱がありました。1937年に札幌の桶屋清太郎という人が採炭を開始し、最盛期には30~40人の労働者がいたといいます。戦争の激化に伴い、1943年に操業を休止。その後権利が他者へ移り、戦後に1~2年再開しただけで閉山します。

1962年ころに土屋薫という人が再開するも1966年に閉山し、跡地は整地されました。

石炭の質が低いため、家庭用には使えても産業用に向かず、経営が成り立たなかったようです。

空中写真を精査しましたが、炭鉱の位置は特定できませんでした。もし露天掘りであれば、写真ト▲の中央右に見える窪んだ土地らしき場所が、そうかもしれません。

これで、歌登町営軌道旧線跡のご紹介は終わりです。最終ページでは、完成間もない毛登別トンネル経由の軌道をたどりつつ、並行する道路について検証します。

- 参考文献

- 『歌登町史』(1980年11月発行)