上猿払の名残

- 2008/10/09

- 2019/10/17

なごりを見る

- 本文画像に関する注意事項を表示

- 写真+数字(写真1、写真2…)

- PCの場合、クリックすると拡大表示します。

- タブレット端末・スマートフォンの場合、写真全体を表示します。デバイスの表示サイズにより、拡大されたり縮小されたりします。

- いずれのデバイスでも、写真の下部に簡単な説明を表示します。

- 右上部のバツ印、または画面の適当な場所をクリックすると、元に戻ります。

- クリックしても拡大されない写真は、その点を注記します。

- 地形図

- 倍率は、横幅 1024px 以上のディスプレイで表示した場合を基準としています。

- タブレット端末やスマートフォンでは画像の縮小により、記述の倍率と異なるケースがあります。

- 写真+数字(写真1、写真2…)

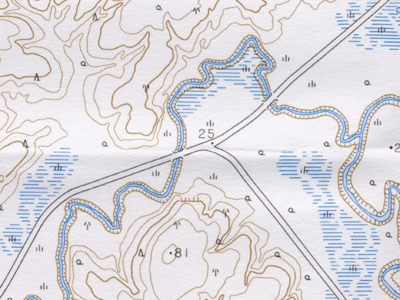

1919(大正8)年に特別教授場が開校、その4~5年後に上猿払神社が創建されたことから、その頃は既に入植者がいたのでしょう。図1は1969年修正測量の2万5千分1を基に発行された地形図で、わずかながら家屋の記号もみられます。この年に寺を解体し、1972年11月15日の上猿払小学校閉校をもって、猿払村上猿払は無人となりました。

1987年改測の2万5千分1地形図「上猿払」から地名が消え、2008年更新の地形図では、図名が「セキタンベツ川」へ変更されています。上猿払の字名自体は残されました。

図1では、上猿払より豊富寄りの石炭別地区にも地名表示と家屋・神社の記号があります。ここにも小中学校がありました。中学校は1966年、小学校は1968年に閉校しています。上猿払中学校の閉校も1968年です。一帯は天北炭田に含まれ、第二次大戦後に石炭が採掘されるも、長続きしませんでした。石炭の質は、良好でないとされています。

現地を訪れた時、起点のゲートが開いていました。開通予定日より一週間も早く、雪融けが進んだからでしょう。

セキタンベツ川を石炭別橋で渡ると、左窓に小中学校跡地、右窓に草地が見えてきます。石炭別橋は1970年代に架け替えられたようで、図1と図2で前後のルートが異なります。

私事ですが、筆者の亡き父は1962年~1963年にかけて、豊富浜頓別線(2代)・上猿払-浜頓別間道路新設工事に携わっていました。当時は道道昇格前の町村道で、開発道路の指定区間でした(開発道路の指定区間・豊富-上猿払-浜頓別を参照)。上猿払の宿舎で寝起きし、工事に従事したといいます。

| 認定日 | 1972(昭和47)年2月4日 |

|---|---|

| 起点 | 宗谷郡猿払村上猿払1372番1地先(道道豊富浜頓別線交点) |

| 終点 | 宗谷郡猿払村浅茅野336番42地先(国道238号交点) |

| 備考 | 路線のほとんどが未舗装。起点から浅茅野まで 17.4km は、24時間の連続雨量が 40mm を超えた場合、通行規制あり。同区間は冬期通行止め。 |

上猿払浅茅野線のルーツは、1957年3月30日認定の豊富浜頓別線(初代)です。

1950年代まで、上猿払から豊富・浜頓別へ直通する道路は未整備でした。当時の豊富村長と浜頓別町長の度重なる陳情が実を結び、1956年に開発局が現地調査を実施します。1958年8月12日に起工式を行い、12億1,400万円余りの要した工事の末、8年後の1966年11月6日に完成の竣工式を行いました。翌年、上猿払-浜頓別間は道道上猿払浜頓別線へ昇格します。

豊富浜頓別線(初代)の上猿払までと上猿払浜頓別線が、1971年に主要道道へ昇格します。対象から外れた上猿払-浅茅野間は、上猿払浅茅野線として新たに認定されました。

上猿払浅茅野線の起点

上猿払浅茅野線の起点位置は当初、豊富方面と直進できる形でした。浅茅野ヘ向かう道が先に開削され、浜頓別へ通じる道が後で建設されたためです(実際はデルタ型分岐点だったようだ)。

1990年代後半、豊富浜頓別線(2代)の交点部分にあるカーブが「凍雪害防止工事(注1▼)」によって、より緩やかに改良されます。関連して、上猿払浅茅野線の起点が豊富側へ移動しました(2000年8月18日の北海道告示第1418号)。

その後、上猿払浅茅野線の起点を移動する工事に着手します。新ルートは2000年12月1日の日の北海道告示第1945号により編入され、2005年5月17日から切り替わりました。現地を訪れた時、旧起点付近は土盛りで遮られていました。

- 注1

寒さで土壌が凍結し、隆起する現象を凍上という。発生すると舗装に亀裂が入り、路盤が崩れる。凍上や融雪による交通障害を未然に防ぐ工事を指す。路盤改良・側溝や流雪溝を実施する。

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(雪寒法)の指定路線で、積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画に基づいて実施される事業には、国の補助がある。除雪に関しては3分の2、雪崩防止柵やスノーシェッド設置等の防雪と凍雪害に関しては60%(北海道や道内市町村実施事業の場合)。

関連する告示(道道上猿払浅茅野線)

区間 変更前後の別 敷地の幅員 延長 国道等との重複区間 宗谷郡猿払村上猿払1372番1地先(道道豊富浜頓別線交点)から

宗谷郡猿払村上猿払1965番1地先まで前1 14.50m から 32.50m まで 923.00m 道道豊富浜頓別線重複 L = 76.50m 同上 前2 19.40m から 70.50m まで 900.00m 道道豊富浜頓別線重複 L = 43.00m 同上 後2 19.40m から 70.50m まで 900.00m 道道豊富浜頓別線重複 L = 43.00m

- 告示注

- 上猿払浅茅野線の起点を、現在地へ変更した。T字路に変更した結果、重用延長が減少している。

- 参考文献

- 『猿払村史』(1976年3月31日発行)

- 『猿払村地域新エネルギービジョン』(猿払村。2007年2月)

- 『浜頓別町史』(1995年3月30日発行)

- 『北海道探検記』(本多勝一著。朝日新聞社)

- 積雪寒冷地域道路事業(札幌開発建設部)

- 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について(国土交通省)